UNIVERSAL PARA QUEM?

23/07/2018

Do descaso à excelência: uma radiografia do SUS

Na primeira intervenção cirúrgica, os médicos dividiram vasos sanguíneos. Na segunda, separaram 15 cm de massa encefálica.

Quando o último procedimento acontecer, no final do ano, as gêmeas siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora poderão finalmente se olhar nos olhos. Resultado de uma rara operação para separação de crânios que nos Estados Unidos não sairia por menos US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 34 milhões), mas que não custará mais de R$ 300 mil ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), interior de São Paulo.

A 700 km dali, no Rio de Janeiro, o mesmo SUS (Sistema Único de Saúde) cometeu um erro simples de diagnóstico que poderia levar à morte a aposentada Jane Maia Carneiro, 72, no ano passado. Ela recebeu tratamento para infecção urinária, embora tivesse contraído malária.

O Brasil foi um dos poucos países fora da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) a colocar em sua Constituição a obrigatoriedade de "acesso universal e igualitário" aos serviços de saúde.

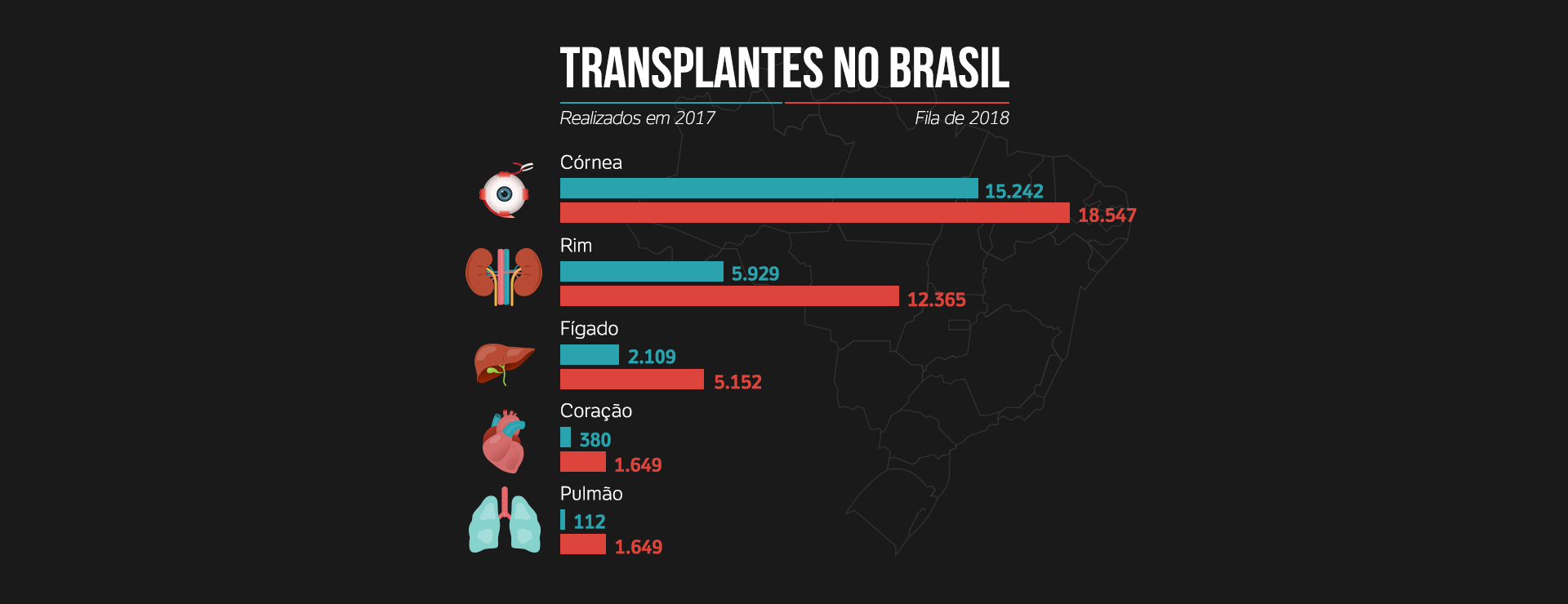

São mais de 1,4 bilhão de consultas médicas e 11,3 milhões de internações todos os anos. Só em 2017, o país realizou 23,7 mil transplantes, embora a fila de espera chegue a 39,3 mil e 904 mil pessoas aguardem uma vaga para uma cirurgia simples. Bolsões de excelência, como o HC de Ribeirão, convivem com hospitais sem remédios, falta de médicos ou de eficiência nos diagnósticos, como aconteceu com a dona Jane.

Parecia infecção urinária, era malária

A professora aposentada passou 12 dias em Manaus antes de voltar ao Rio, onde começou a se sentir mal. As dores nas articulações e a febre alta a obrigaram a procurar um médico do convênio. Lá, recebeu o diagnóstico de infecção urinária e a recomendação de tomar antibióticos. Com o decorrer dos dias, as dores se agravaram e a febre aumentou. "Procuramos ajuda em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento)", recorda-se a aposentada. Lá, realizou novos exames e recebeu o mesmo diagnóstico, além de mais alguns dias de um antibiótico ainda mais forte.

No terceiro dia, a febre bateu nos 40ºC e a confusão mental começou. "Ela delirava. Não se mantinha em pé, apagava durante a conversa", contou sua neta, Larissa Kuhn Carneiro, 28, que a levou de volta à UPA. Lá contaram sobre a viagem para a região amazônica e receberam o conselho de procurarem "um hospital grande".

"Fomos ao Hospital Municipal Miguel Couto." A enfermeira voltou a dizer que dona Jane sofria da infecção urinária. No quarto dia, ela buscou outro hospital, o também municipal Souza Aguiar. Lá, recebeu soro e novo diagnóstico: podia ser dengue. "No final da consulta, a enfermeira liberou a gente dizendo que não havia necessidade de internação."

Desconfiada, Jéssica pegou os exames e ligou para uma amiga que trabalha na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), instituição pública modelo na América Latina. "Por telefone, ela já desconfiou de malária." Às 21h, a aposentada era internada na unidade, onde ficou por três dias.

"A Fiocruz me salvou"

"A malária não acontece com tanta frequência em algumas regiões", explica Isabela Soares Santos, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fiocruz. "No público, se atende bem o que é demanda, o que se faz o dia inteiro. É uma lacuna, um erro do SUS. É preciso melhorar a formação, mas, principalmente, a capacitação contínua de médicos e enfermeiros."

"A Fiocruz me salvou", afirma a aposentada. "Eles disseram que meu caso já estava avançado e que eu poderia morrer se esperasse mais alguns dias porque o vírus enfraquece a imunidade, que já estava afetada pelos antibióticos mal receitados", conta.

Fui muito bem atendida na Fiocruz, mas e quem não tem um conhecido em hospital de referência?

Caso único

Quem indicou o Hospital das Clínicas de Ribeirão aos pais das gêmeas foi o neurocirurgião Eduardo Jucá, coordenador de neurocirurgia no Hospital Infantil Albert Sabin. O casal não pensou duas vezes. Arrumou as malas e deixou a pequena Aquiraz (CE) em direção ao interior de São Paulo.

No começo, eles ficaram instalados na casa de médicos. Agora, moram no imóvel de um grupo de apoio e contam com o dinheiro de uma vaquinha virtual para ajudar a comprar o necessário para as filhas quando a separação ocorrer e eles puderem, finalmente, voltar para a casa.

O caso de Maria Ysabelle e Maria Ysadora é o primeiro de gêmeas siamesas unidas pelo crânio no Brasil em que as duas crianças têm chance de sobreviver à separação. Para garantir o sucesso das cirurgias, elas são acompanhadas por um dos maiores especialistas em craniópagos no mundo, o norte-americano James Goodrich, do Montefiore Medical Center de Nova York.

"Poucos são os lugares no mundo capazes de montar uma equipe e receber o apoio da administração para seguir adiante", afirma o neurocirurgião Helio Rubens Machado, que coordena os trabalhos.

A maioria dos hospitais de excelência recebem esse status por estarem ligados a uma universidade ou escola de medicina, como é o caso da Fiocruz e do HC de Ribeirão. "A universidade permite que você tenha profissionais dessa magnitude dentro de um hospital com os recursos do SUS", explica o diretor de atenção à saúde do HC de Ribeirão, Antônio Pazin Filho. A vantagem, diz, é que o dinheiro extra acaba empregado "de forma inovadora".

Saúde pública salva mesmo quem tem convênio A aposentada Leila Madalena Donadelli, 62, precisou recorrer ao SUS, embora desembolse mais de R$ 600 mensais em um plano de saúde justamente para não depender do sistema público de saúde. "Em 2008, comecei a sentir uma dormência nas duas mãos. Suspeitando que fosse os sintomas de uma LER (lesão por esforço repetitivo), procurei um ortopedista, que me encaminhou para um neurologista. Foi quando recebi o diagnóstico da esclerose múltipla", conta a aposentada.

O medo foi desaparecendo à medida que conhecia mais sobre a doença, em que as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares, os chamados surtos. Para não terminar vítima de um desses episódios, Leila precisa tomar três vezes por semana um remédio injetável que custa muito além de seu rendimento mensal.

As 12 doses mensais saem por mais de R$ 10 mil: "Se eu tivesse que arcar com esse valor, morreria de fome ou da doença". O jeito foi procurar o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na Grande São Paulo. Há quase dez anos, ela recorre mensalmente à Farmácia de Alto Custo da unidade para manter a doença adormecida.

Durante todo esse tempo, o medicamento faltou apenas três vezes. Uma delas por roubo no estoque e as outras duas por problemas na licitação do remédio. "Graças a eles, minha doença nunca evoluiu."

Os remédios de alto custo fazem parte de um programa do governo federal que consome R$ 7,1 bilhões por ano. A distribuição de medicamentos pelo SUS, incluindo os mais baratos, foi o segundo serviço mais bem avaliado pelos brasileiros em consulta do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) sobre a qualidade da saúde pública em 2013 (ano mais recente da pesquisa). Na ocasião, 69,6% dos entrevistados classificaram a entrega de remédios como "boa" ou "muito boa".

O país do transplante

O bom atendimento do SUS também aparece em outros números. A procura para tratar um câncer aumentou 34% em cinco anos e chegou a 393 mil em 2015. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o sistema público realizou mais de 1,5 milhão de cirurgias de baixa complexidade só em 2016.

Mas a maior referência no SUS são os transplantes, uma especialização de alta complexidade. Cerca de 95% dos procedimentos em todo o Brasil são financiados pelo sistema público. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2016, foram 24.958 procedimentos. No ano passado, 26.329 transplantes ao custo de R$ 1 bilhão.

Um desses transplantes salvou a vida do publicitário Rayrond Guatura, diagnosticado com diabetes aos nove anos. Os descuidos com a saúde levaram o morador da Cidade Tiradentes (zona leste de São Paulo) a uma insuficiência renal precoce. A única salvação era um transplante de rim e de pâncreas.

"Em 2015, fui internado e obrigado a iniciar a hemodiálise", contou o publicitário, que chegou a ser encaminhado para o Hospital do Rim. A consulta demoraria quase três meses, mais do que ele podia esperar. "Foi quando entrei em contato com o Grupo Hepato.

Em menos de dois dias, já fui incluído na lista nacional de transplantes."

Um novo rim, uma nova vida

Em fevereiro de 2016, Rayrond ganhou um novo rim e um novo pâncreas. Um procedimento caro e de alta complexidade com o qual o jovem de 28 anos, com uma renda familiar de cinco salários mínimos, jamais conseguiria arcar. Tudo foi pago pelo sistema público de saúde: do pré ao pós-operatório, da hemodiálise à cirurgia, das insulinas que tomou por 17 anos aos remédios para evitar a rejeição do órgão transplantado, que custam mais de R$ 2.000 mensais e que ele vai usar pelo resto da vida. "Eu estava preparado para tudo e, hoje, tenho gratidão pela doação e por estar vivo."

Um sistema com preconceitos

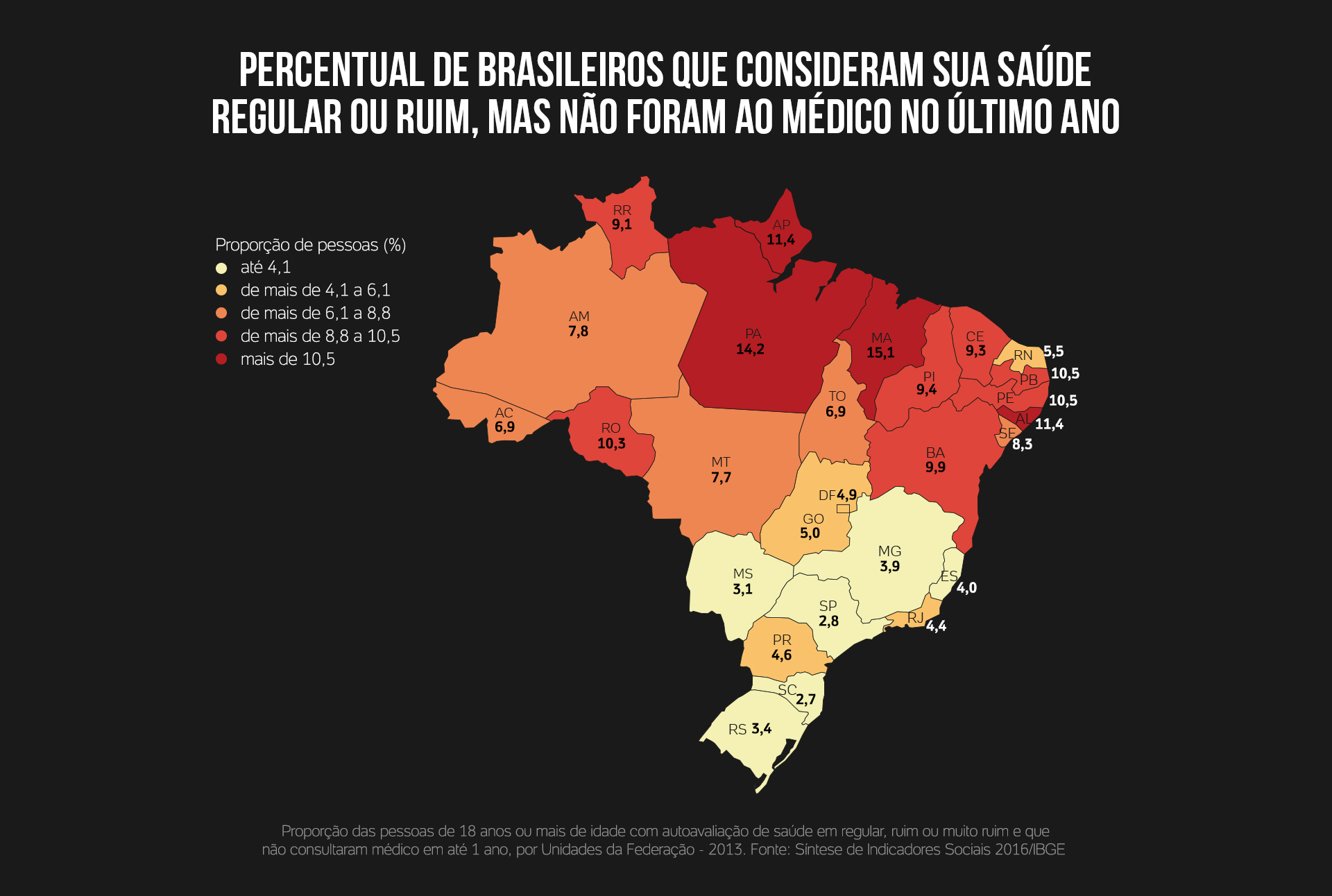

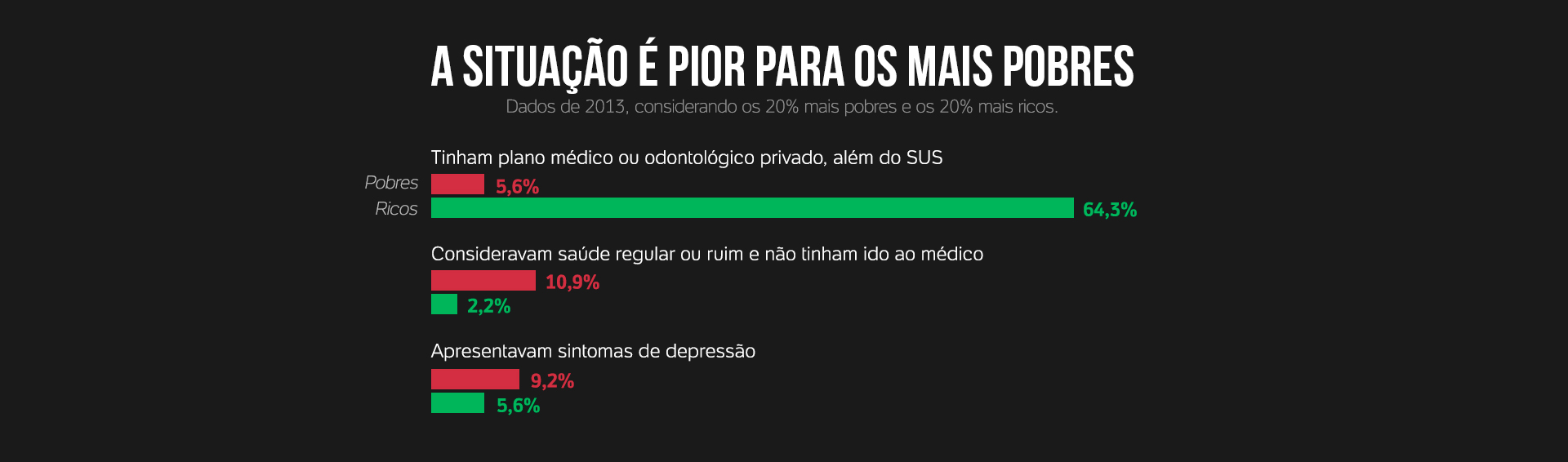

O SUS, que é modelo internacional, também é exemplo de atraso. Embora ricos e pobres possam se beneficiar de cirurgias de alta complexidade, as chances de ter acesso ao atendimento é menor se o paciente é mulher, pobre, negro ou homossexual.

Pesquisa Nacional de Saúde, lançada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2013, aponta que 10,6% da população brasileira adulta (15,4 milhões de pessoas) já se sentiu discriminada na rede. Pouco mais de 13% foram vítimas de preconceito racial, 8,1% por religião ou crença e 1,7% por homofobia.

Esse percentual poderia ser maior se parte da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) não deixasse de buscar auxílio médico por medo de ser discriminada, indica pesquisa da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

A servidora Bruna Pires, 24, é um exemplo. Ela começou a tomar hormônios femininos por conta própria aos 12 anos e sonha em realizar a cirurgia de redesignação sexual, permitida na rede pública desde 2008, mas que nem sempre sai do papel. Bruna havia sido informada de que precisava cumprir o pré-requisito de acompanhamento psicológico por pelo menos dois anos. Após três anos e passagens por quatro diferentes unidades de saúde em São Paulo, ela está novamente tentando resolver as coisas por conta própria.

"Eu não sei qual é a minha posição na fila para cirurgia. Tenho cadastro em todos esses postos pelos quais passei, mas não consigo acesso aos prontuários e histórico médico", diz a servidora. Bruna mora na região onde está o posto em que atualmente tem consulta, na Barra Funda. Ali, o atendimento para transexuais ocorre apenas um dia na semana. Por estudar de manhã e trabalhar à tarde, encontra o posto já com as portas fechadas. Quando finalmente consegue ir, a lotação impede o acompanhamento regular de que precisa.

Além das falhas, ela acusa o sistema de não levar em consideração a realidade de transexuais e travestis. "Não preciso do psicólogo para provar quem sou, e sim para entender como será minha progressão física. O atendimento precisaria ser individualizado, e não em grupo com 40 pessoas, como ocorre." Se não bastasse a dificuldade em conseguir atendimento, Bruna precisa lidar com o preconceito velado.

Na hora de marcar consulta, de pedir informação, quase sempre tem discriminação. Já ouvi falarem 'só porque é trans, acha que tem direito'. Como se eu fosse uma privilegiada por buscar tratamento.

Pobres e excluídos

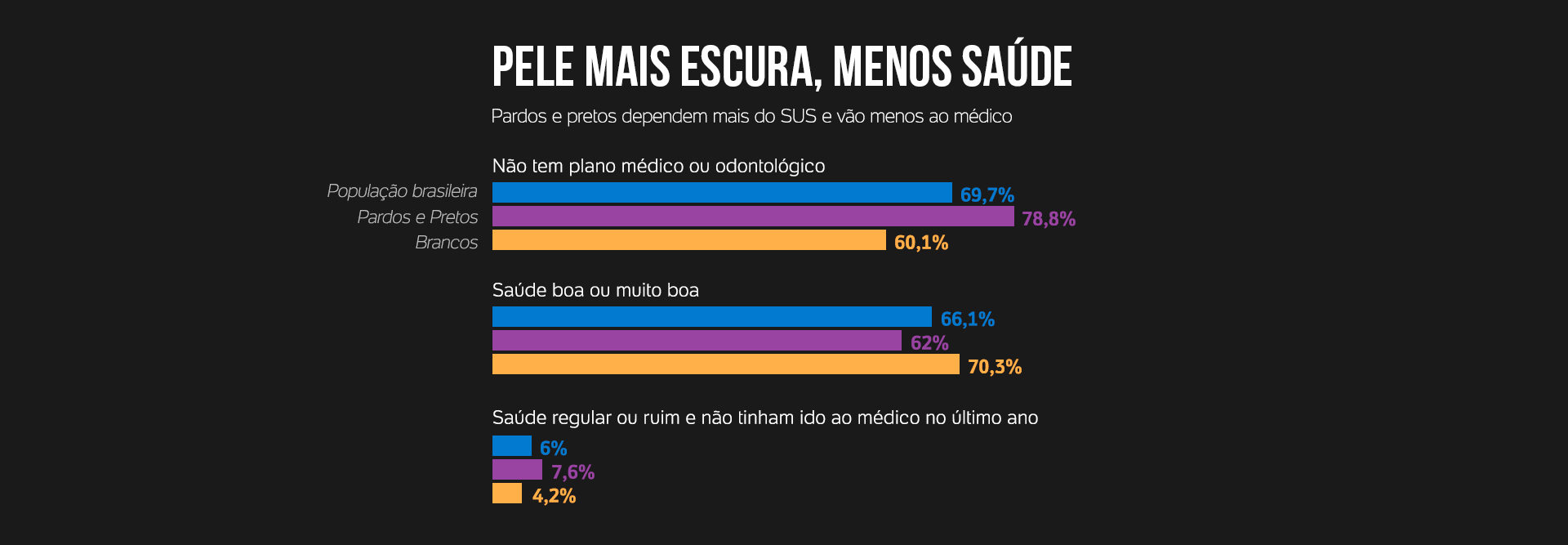

O estudo da UFSC sobre preconceito na rede também mostrou que gestantes pardas ou pretas têm mais dificuldade para encontrar uma vaga em maternidade do que as futuras mães de cor branca. Essas vítimas de discriminação têm um risco quatro vezes maior de desenvolver depressão ou ansiedade e estão mais predispostas à hipertensão.

Pesquisadora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Jaciane Milanezi reconhece a "considerável redução das desigualdades em saúde desde a implementação do SUS", mas confirma que ainda existe diferença entre brancos e negros.

[As pacientes negras] recebem menos anestesia nos partos normais, transitam mais pelas maternidades e são mais julgadas moralmente pela condição vulnerável de saúde.

O estudo do IBGE expõe outros tipos de preconceito. A maioria dos entrevistados discriminados (53,9%) disse ter sido maltratada por "falta de dinheiro" e 52,5% em razão da "classe social".

"As condições de se cuidar, adoecer, viver e morrer são distribuídas desigualmente e depende da interseção social do indivíduo", explica a socióloga. O perfil de quem menos recebe atendimento no Brasil é formado por mulheres, negros, pessoas com baixo ou médio nível de instrução que não possuem plano de saúde.

"Precisamos implorar para ter atendimento"

Mesmo sem convênio médico, o ajudante geral Crispim Jesus dos Santos Dourado, 23, nunca foi usuário assíduo do SUS. Isso mudou com o nascimento do filho de dois anos, que sofre de atrofia muscular espinhal --uma doença degenerativa de origem genética. Com uma renda familiar de R$ 950, o morador do Jardim Alta Alegre (zona leste de São Paulo) luta para conseguir a assistência necessária.

"Precisamos implorar para ter atendimento, remédio, leite e até insumos hospitalares", conta Crispim, que enfrenta isso desde que Arthur foi diagnosticado, aos nove meses. A primeira batalha foi para conseguir os aparelhos respiratórios a que seu filho fica ligado 24 horas. Foram três meses de espera.

Pior foi para conseguir uma consulta no neurologista e raio-X da bacia, das pernas e coluna. "Mesmo com o pedido médico de urgência, só consegui o agendamento para quase um ano depois", afirma. Ainda assim, o garoto corre o risco de não conseguir atendimento pelo especialista na data marcada. "Dependemos de ambulância para levá-lo ao hospital, e isso também é um problema. Quantas consultas já perdermos porque a ambulância não foi liberada na data..."

Crispim lamenta a dependência do SUS. "Nada parece que funciona. Não garantem nem o básico. Das três consultas semanais com a fisioterapeuta, essenciais para a doença não avançar, conseguimos uma --no máximo duas. Atendimento com o fonoaudiólogo, ele nunca teve."

Essas reclamações, afirma, ele levou diversas vezes para a Secretaria de Saúde, sem nenhum efeito prático. "Parece que o sistema só funciona com um empurrãozinho da Justiça", afirma o ajudante geral, que pretende recorrer à Defensoria Pública para fazer valer os direitos do filho.

O combate ao preconceito e a garantia de um diagnóstico seguro de doenças, como a malária, depende do mesmo combustível que sustenta a excelência dos hospitais de referência: dinheiro. É só com ele que a União pode implementar as mudanças que Isabela Soares Santos, pesquisadora da Fiocruz, sugere para reduzir essas desigualdades no SUS.

Parte do dinheiro seria utilizada na reestruturação do Sistema Único, que deixaria de funcionar de acordo com as regras de cada município e passaria a ser administrado por uma gestão regional. As especialidades seriam distribuídas pelas cidades desse bloco de acordo com as necessidades da região.

"O gestor não pode depender dos municípios para decidir se um paciente que precisa de transplante em Jundiaí será atendido rapidamente em São Paulo. E cada região vai cuidar de uma coisa. Aqui, se resolve câncer de mama; ali, a especialidade é prótese. Tudo interligado com logística, transporte, comunicação. Uma rede que deve ser conectada."

Para que esse novo sistema funcione, ela diz que é preciso a implantação de uma carreira pública para os profissionais da saúde.

"É indispensável que quem trabalha no SUS seja um servidor de carreira que fique no serviço. A continuidade é fundamental para fortalecer o sistema", diz. "Esses servidores precisam ser treinados constantemente."

É a capacitação contínua dos profissionais, por exemplo, que vai garantir o atendimento igualitário a todas as pessoas, "apesar da nossa sociedade racista e misógina", afirma a pesquisadora. Para que o sistema seja reestruturado e os profissionais frequentemente capacitados, será preciso abrir os cofres para além dos 7,7% que a União reservou para a saúde de seu orçamento geral, nível próximo ao africano (6,9%), de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).

O governo federal, no entanto, preferiu o oposto e, em 2016, aprovou a EC-95, a Emenda Constitucional que congelou os gastos públicos até 2037 e que significará uma redução de R$ 743 bilhões em investimentos, segundo levantamento do Ipea. "É recomendável que o governo flexibilize a Lei de Responsabilidade Fiscal para saúde, permitindo gastos além do teto da EC-95", defende Isabela. "Mas aí depende das prioridades do poder público."

Publicado em 23 de julho de 2018.

Fonte: UOL Notícias